Se acabó lo que se daba. La estación de autobuses del Prado de San Sebastián cerrará definitivamente sus puertas el próximo mes de enero. Era un secreto a voces, pero la noticia no tuvo carácter oficial hasta hace unos días, cuando el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Demetrio Cabello, la anunció. El único trámite que resta para que se haga efectivo el cese de su actividad es que la Junta de Andalucía apruebe el traslado de sus últimos servicios a Plaza de Armas, estación que verá incrementado su volumen de tráfico en un seis por ciento aproximadamente. Cabe recordar que el PGOU de 2006 ya recogía esta mudanza, que se ha llevado a cabo de forma progresiva a lo largo de este tiempo. De hecho, básicamente ya sólo restaban las líneas turísticas.

El edificio fue construido entre 1938 y 1944, es decir, en plena posguerra, de ahí que su arquitecto (Rodrigo Medina Benjumea) lo diseñara basándose en un estilo racionalista, persiguiendo más la practicidad que la estética. No era una época para derrochar, ni mucho menos. Aun así, el vestíbulo llama la atención sus grandes dimensiones, ideales para transmitir algo de calma en momentos de apremio, mientras que su interminable andén se encuentra protegido por una estructura de hormigón que se asienta sobre cuatro sólidos pilares. Sus pasarelas superiores le otorgan un aspecto más aderezado, y lo mismo ocurre con las muestras pictóricas y la visera.

Atrás quedan casi setenta años de historia, repletos de viajes rutinarios y excepcionales por carreteras de todos los colores, de despedidas y reencuentros emotivos, de momentos inolvidables para cada persona que anduvo sobre su peculiar pavimento con una maleta a cuestas. La estación conectaba Sevilla con pueblos de la provincia, el resto de capitales de Andalucía y otras ciudades importantes de España como Barcelona o Murcia. Dichos puntos están ahora mejor comunicados que durante el auge de la estación del Prado, pero a buen seguro que los más románticos echarán de menos aquella escena de comprar el ticket en la ventanilla de siempre y recorrer el andén sintiendo el aleteo de las mariposas en el estómago.

dio a su marido, transportista de profesión, unos nuevos bollos para que los vendiera en los mercados de Córdoba. Fue tan grande y repentino el éxito, que en sus sucesivos viajes no daba abasto con los pedidos que le habían realizado. Así las cosas, a la mujer no le quedó más remedio que compartir su receta para recibir ayuda y al cabo de 50 años ya existían 15 fábricas en Estepa que se dedicaban a la comercialización del mantecado.

dio a su marido, transportista de profesión, unos nuevos bollos para que los vendiera en los mercados de Córdoba. Fue tan grande y repentino el éxito, que en sus sucesivos viajes no daba abasto con los pedidos que le habían realizado. Así las cosas, a la mujer no le quedó más remedio que compartir su receta para recibir ayuda y al cabo de 50 años ya existían 15 fábricas en Estepa que se dedicaban a la comercialización del mantecado.

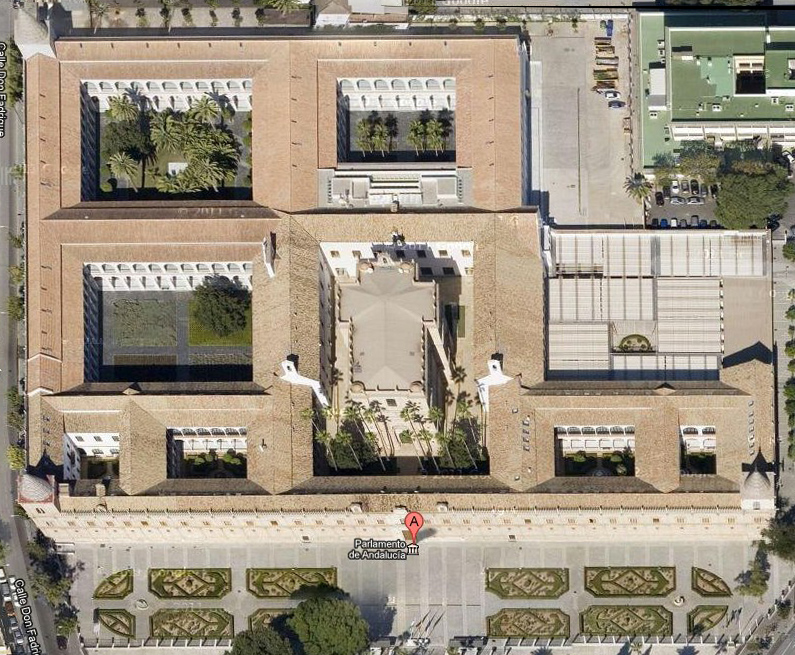

En 1559, el Hospital de las Cinco Llagas (también conocido más tarde como Hospital de la Sangre) echó a andar. Su ubicación, fuera de las murallas de la ciudad, suponía una gran novedad en aquellos tiempos y dejaba claro que estaba destinado a los pobres. No en vano, el hecho de que se levantara extramuros era una ventaja para controlar posibles epidemias, pero también una amenaza, ya que hacía las veces de puerta de entrada para personas de todas las condiciones y procedencias. Aun así, para contrarrestar todos estos peligros, se aplicaban medidas higiénicas extremas, evidentemente no como las que se toman ahora, pero sí mucho más estrictas que las de entonces, gracias a la instalación de cloacas y acueductos para el abastecimiento del agua.

En 1559, el Hospital de las Cinco Llagas (también conocido más tarde como Hospital de la Sangre) echó a andar. Su ubicación, fuera de las murallas de la ciudad, suponía una gran novedad en aquellos tiempos y dejaba claro que estaba destinado a los pobres. No en vano, el hecho de que se levantara extramuros era una ventaja para controlar posibles epidemias, pero también una amenaza, ya que hacía las veces de puerta de entrada para personas de todas las condiciones y procedencias. Aun así, para contrarrestar todos estos peligros, se aplicaban medidas higiénicas extremas, evidentemente no como las que se toman ahora, pero sí mucho más estrictas que las de entonces, gracias a la instalación de cloacas y acueductos para el abastecimiento del agua.

desaparición del tranvía? La irrupción del autobús, que ofrecía un servicio más cómodo, seguro, veloz y económico, al menos, en cuanto a mantenimiento. Durante algún tiempo convivieron y compitieron, pero la balanza se terminó decantando del vehículo más moderno a principios de los sesenta. No obstante, el recuerdo de aquel viejo y carismático tranvía nunca murió, de ahí que el Ayuntamiento recuperara la idea del ferrocarril urbano en la última década.

desaparición del tranvía? La irrupción del autobús, que ofrecía un servicio más cómodo, seguro, veloz y económico, al menos, en cuanto a mantenimiento. Durante algún tiempo convivieron y compitieron, pero la balanza se terminó decantando del vehículo más moderno a principios de los sesenta. No obstante, el recuerdo de aquel viejo y carismático tranvía nunca murió, de ahí que el Ayuntamiento recuperara la idea del ferrocarril urbano en la última década.

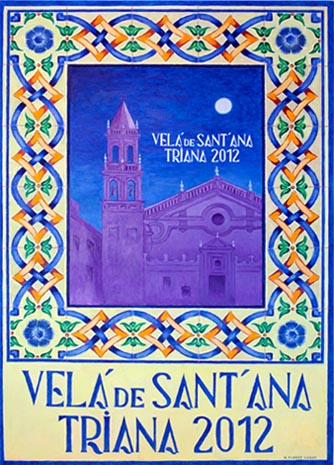

podría decirse que es la Feria de Triana. Sus antecedentes más remotos se encuentran en la antigua romería que tenía lugar en la parroquia a finales del siglo XIII y es evidente que con el paso de los años ha ido evolucionando hasta convertirse en otro festejo más heterogéneo. El pregón que se expone en el Hotel Triana (esta edición correrá a cargo de Agustín Pérez González) supone el pistoletazo de salida y a partir de ese momento comienza todo: las luces, el colorido, la música, las competiciones, las distinciones, las exposiciones de pintura y cerámica, las representaciones teatrales en los corrales, las proyecciones de películas, la cucaña, la gastronomía, etcétera.

podría decirse que es la Feria de Triana. Sus antecedentes más remotos se encuentran en la antigua romería que tenía lugar en la parroquia a finales del siglo XIII y es evidente que con el paso de los años ha ido evolucionando hasta convertirse en otro festejo más heterogéneo. El pregón que se expone en el Hotel Triana (esta edición correrá a cargo de Agustín Pérez González) supone el pistoletazo de salida y a partir de ese momento comienza todo: las luces, el colorido, la música, las competiciones, las distinciones, las exposiciones de pintura y cerámica, las representaciones teatrales en los corrales, las proyecciones de películas, la cucaña, la gastronomía, etcétera.

incorporación de un espectacular auditorio con capacidad para 3.557 espectadores, el cual se ha convertido de la noche a la mañana en el edificio cubierto más grande de España. El proyecto, liderado por Guillermo Vázquez Consuegra, ha sufrido algunos retrasos, pero el 4 de septiembre será estrenado con la celebración conjunta del 37º Congreso Europeo de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica y del 22º Congreso Internacional de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular.

incorporación de un espectacular auditorio con capacidad para 3.557 espectadores, el cual se ha convertido de la noche a la mañana en el edificio cubierto más grande de España. El proyecto, liderado por Guillermo Vázquez Consuegra, ha sufrido algunos retrasos, pero el 4 de septiembre será estrenado con la celebración conjunta del 37º Congreso Europeo de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica y del 22º Congreso Internacional de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular.

nacido en Itálica, tal y como recordamos en un artículo anterior. No obstante, el despegue definitivo de Triana como sector importante de la ciudad no llegaría hasta la época musulmana, cuando era conocida como ‘Atrayana’ o ‘Athriana’. El motivo no fue otro que la construcción del edificio que hoy conocemos como Castillo de San Jorge, situado en una posición estratégica, y posteriormente, el levantamiento del puente de barcas, que permitió una conexión fluida entre el arrabal y el centro. Una vez que el trabajo más arduo ya estaba hecho, la ciudad pasó a manos cristianas.

nacido en Itálica, tal y como recordamos en un artículo anterior. No obstante, el despegue definitivo de Triana como sector importante de la ciudad no llegaría hasta la época musulmana, cuando era conocida como ‘Atrayana’ o ‘Athriana’. El motivo no fue otro que la construcción del edificio que hoy conocemos como Castillo de San Jorge, situado en una posición estratégica, y posteriormente, el levantamiento del puente de barcas, que permitió una conexión fluida entre el arrabal y el centro. Una vez que el trabajo más arduo ya estaba hecho, la ciudad pasó a manos cristianas.

nuestro país (anteriormente eran rectangulares). Antes de que se levantara ya había corridas en la capital hispalense, pero fue su construcción la que aglutinó la afición de los sevillanos por los toros. Obviamente, su aspecto actual no tiene nada que ver con el de entonces. Poco a poco fueron incorporándose a la estructura (que inicialmente fue de madera y posteriormente de piedra) las dependencias, los palcos, la Puerta del Príncipe, la cubierta, la solería, los pasillos interiores, etc.

nuestro país (anteriormente eran rectangulares). Antes de que se levantara ya había corridas en la capital hispalense, pero fue su construcción la que aglutinó la afición de los sevillanos por los toros. Obviamente, su aspecto actual no tiene nada que ver con el de entonces. Poco a poco fueron incorporándose a la estructura (que inicialmente fue de madera y posteriormente de piedra) las dependencias, los palcos, la Puerta del Príncipe, la cubierta, la solería, los pasillos interiores, etc.

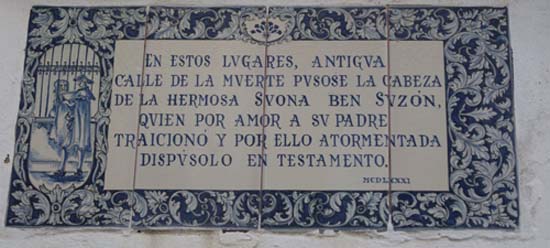

documentado es lo que ocurrió justo después. Existen dos versiones. La primera afirma que la ‘Susona’ fue repudiada por cristianos y judíos y se recluyó en un convento. La segunda, mucho más macabra, asegura que la misma protagonista tuvo dos hijos de un obispo, pero terminó siendo abandonada por éste. Y al morir ella, dejó una nota en su testamento que decía lo siguiente: “Y para que sirva de ejemplo a los jóvenes en testimonio de mi desdicha, mando que cuando haya muerto separen mi cabeza de mi cuerpo y la pongan sujeta en un clavo sobre la puerta de mi casa, y quede allí para siempre jamás”.

documentado es lo que ocurrió justo después. Existen dos versiones. La primera afirma que la ‘Susona’ fue repudiada por cristianos y judíos y se recluyó en un convento. La segunda, mucho más macabra, asegura que la misma protagonista tuvo dos hijos de un obispo, pero terminó siendo abandonada por éste. Y al morir ella, dejó una nota en su testamento que decía lo siguiente: “Y para que sirva de ejemplo a los jóvenes en testimonio de mi desdicha, mando que cuando haya muerto separen mi cabeza de mi cuerpo y la pongan sujeta en un clavo sobre la puerta de mi casa, y quede allí para siempre jamás”.