El cementerio más grande que ha tenido Sevilla a lo largo de su historia estuvo emplazado en lo que hoy conocemos El Porvenir. No fue un proyecto faraónico, ni mucho menos, sino una respuesta improvisada a las incontables epidemias que se produjeron durante la Edad Media. La más mortífera fue la peste bubónica, conocida popularmente como ‘peste negra’, la cual se extendió por toda Europa a mediados del siglo XIV y dejó a la población seriamente diezmada. “No hay suficientes vivos para enterrar a los muertos”, escribieron algunos testimonios. No es de extrañar, por tanto, que aquella necrópolis hispalense creciera sin orden ni control.

El cementerio más grande que ha tenido Sevilla a lo largo de su historia estuvo emplazado en lo que hoy conocemos El Porvenir. No fue un proyecto faraónico, ni mucho menos, sino una respuesta improvisada a las incontables epidemias que se produjeron durante la Edad Media. La más mortífera fue la peste bubónica, conocida popularmente como ‘peste negra’, la cual se extendió por toda Europa a mediados del siglo XIV y dejó a la población seriamente diezmada. “No hay suficientes vivos para enterrar a los muertos”, escribieron algunos testimonios. No es de extrañar, por tanto, que aquella necrópolis hispalense creciera sin orden ni control.

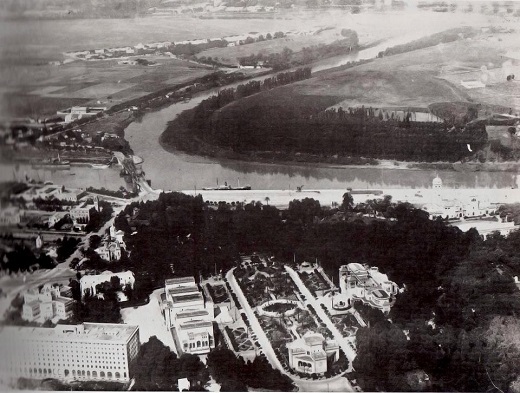

Dicho cementerio estuvo operativo hasta el siglo XIX, fecha en la que fue relevado por el de San Fernando. Ya a principios del XX, y tras un largo periodo de inactividad, los terrenos, que por aquel entonces eran propiedad de dos familias acaudaladas, fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Sevilla. El motivo: edificar un nuevo barrio que bordeara a la Exposición de Iberoamericana de 1929. Inicialmente acuñó el nombre de San Sebastián, el mismo que habían tenido previamente tanto el campo santo como la ermita que se encontraba en sus proximidades, pero poco después pasó a llamarse El Porvenir, en un claro guiño a la ‘ciudad del futuro’ que se había proyectado.

Así se explica también que una de las calles fuera bautizada como ‘Progreso’, mientras que otras de las primeras vías recibieron nombres relacionados con la muestra que estaba a punto de celebrarse (Río de La Plata, Brasil, Montevideo, Exposición, etcétera). Algunos de los arquitectos más reputados que participaron en la Exposición Iberoamericana (incluido Aníbal González) quisieron dejar su sello en el barrio a modo de villas y edificios de gran valor (como la fábrica de La Catalana de Gas), propiciando el despegue definitivo de El Porvenir. Además, en el epílogo de plena Guerra Civil, fue fundada allí la Hermandad de la Paz, creando un arraigo más profundo si cabe entre sus vecinos.

El Estadio de La Cartuja, conocido popular y erróneamente como Estadio Olímpico por haber sido concebido para albergar más pronto que tarde unos Juegos Olímpicos, cumplió recientemente 15 años. Es decir, se encuentra en plena adolescencia, esa etapa de la vida en la que se empieza a madurar lentamente después de muchas travesuras.

El Estadio de La Cartuja, conocido popular y erróneamente como Estadio Olímpico por haber sido concebido para albergar más pronto que tarde unos Juegos Olímpicos, cumplió recientemente 15 años. Es decir, se encuentra en plena adolescencia, esa etapa de la vida en la que se empieza a madurar lentamente después de muchas travesuras.

Si hace algunas semanas repasábamos la historia de la estación de Plaza de Armas, hoy le toca el turno a su sucesora: Santa Justa. Fue concebida a mediados de los ochenta para operar con líneas de alta velocidad, las cuales empezaban a implantarse poco a poco en España después de haberlo hecho de manera exitosa en otros países europeos. Además, por aquel entonces existía otro motivo de peso para iniciar su construcción: la celebración de la Exposición Universal de 1992, la cual iba a atraer a millones de turistas. Así las cosas, se le encomendó al prestigioso estudio Cruz y Ortiz, liderado por dos arquitectos sevillanos, la tarea de levantar una estación ferroviaria de primera calidad.

Si hace algunas semanas repasábamos la historia de la estación de Plaza de Armas, hoy le toca el turno a su sucesora: Santa Justa. Fue concebida a mediados de los ochenta para operar con líneas de alta velocidad, las cuales empezaban a implantarse poco a poco en España después de haberlo hecho de manera exitosa en otros países europeos. Además, por aquel entonces existía otro motivo de peso para iniciar su construcción: la celebración de la Exposición Universal de 1992, la cual iba a atraer a millones de turistas. Así las cosas, se le encomendó al prestigioso estudio Cruz y Ortiz, liderado por dos arquitectos sevillanos, la tarea de levantar una estación ferroviaria de primera calidad.

En mayor o menor medida en función del contexto histórico, blasfemar siempre ha estado prohibido. O como mínimo, mal visto. De hecho, se sigue creyendo que toda palabra injuriosa contra Dios lleva aparejada un castigo y hay leyendas que corroboran este dogma. Una de ellas tiene como escenario a Sevilla, y más concretamente, el barrio de San Lorenzo. En la calleja larga y angosta que discurre entre Santa Clara y Jesús del Gran Poder, llamada ‘Hombre de piedra’ (antes ‘Buen Rostro’), sucedió en el siglo XV una escena realmente asombrosa que dio origen a su nombre actual.

En mayor o menor medida en función del contexto histórico, blasfemar siempre ha estado prohibido. O como mínimo, mal visto. De hecho, se sigue creyendo que toda palabra injuriosa contra Dios lleva aparejada un castigo y hay leyendas que corroboran este dogma. Una de ellas tiene como escenario a Sevilla, y más concretamente, el barrio de San Lorenzo. En la calleja larga y angosta que discurre entre Santa Clara y Jesús del Gran Poder, llamada ‘Hombre de piedra’ (antes ‘Buen Rostro’), sucedió en el siglo XV una escena realmente asombrosa que dio origen a su nombre actual.

Sólo los apasionados de la Historia tienen constancia de la decisiva participación de un grupo de utreranos en la Batalla de Bailén (1808), una de las más importantes de la existencia de España. No en vano, supuso la primera derrota de las tropas napoleónicas en campo abierto, la huída de José I Bonaparte y el regreso forzado de su hermano menor (Napoleón) a la península ibérica para intentar consolidar su posición dominante.

Sólo los apasionados de la Historia tienen constancia de la decisiva participación de un grupo de utreranos en la Batalla de Bailén (1808), una de las más importantes de la existencia de España. No en vano, supuso la primera derrota de las tropas napoleónicas en campo abierto, la huída de José I Bonaparte y el regreso forzado de su hermano menor (Napoleón) a la península ibérica para intentar consolidar su posición dominante.

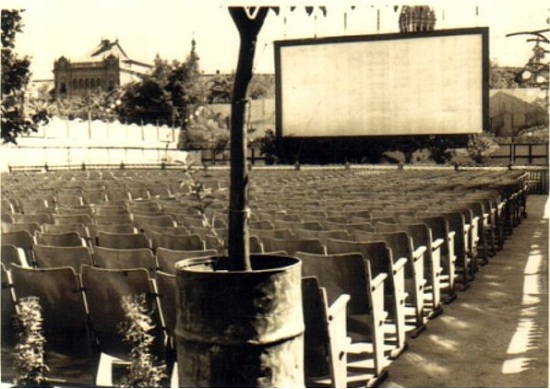

Todo el mundo sabe que los cines de verano causaban furor en Sevilla. Quienes peinan canas tendrán recuerdos en primera persona, mientras que los que aún gozan del privilegio de la juventud a buen seguro que habrán oído historias y anécdotas de sus padres y abuelos. Y es que en aquellas calurosas noches de los años sesenta y setenta no había mejor manera de divertirse que acudiendo a una de las numerosas terrazas hispalenses que proyectaban películas bajo las estrellas. Los nombres de los cines hacían referencia a la zona en la que estaban ubicados: Santa Catalina, Alfarería, Avenida, Osario, Trinidad, Miraflores, Alfonso XII, Estrella, Candelaria, Palmera, Pagés del Corro, San Gonzalo, y un largo etcétera.

Todo el mundo sabe que los cines de verano causaban furor en Sevilla. Quienes peinan canas tendrán recuerdos en primera persona, mientras que los que aún gozan del privilegio de la juventud a buen seguro que habrán oído historias y anécdotas de sus padres y abuelos. Y es que en aquellas calurosas noches de los años sesenta y setenta no había mejor manera de divertirse que acudiendo a una de las numerosas terrazas hispalenses que proyectaban películas bajo las estrellas. Los nombres de los cines hacían referencia a la zona en la que estaban ubicados: Santa Catalina, Alfarería, Avenida, Osario, Trinidad, Miraflores, Alfonso XII, Estrella, Candelaria, Palmera, Pagés del Corro, San Gonzalo, y un largo etcétera.

La originalidad de la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla no reside precisamente en su nombre, pues tiene ‘tocayas’ en ciudades como Santiago de Compostela, Burgos, Toledo, Ciudad Real o Jaén, pero sí en otros rasgos que le hacen ser diferente a todas las demás. Si nos centramos en el templo hispalense, hablamos de la puerta más antigua y la única que perteneció a la vieja mezquita almohade. Fue construida a finales del siglo XII bajo el mandato del califa Abu Yusuf y ha llegado a nuestros tiempos en buenas condiciones, si bien las distintas remodelaciones han cambiado parte de su fisonomía.

La originalidad de la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla no reside precisamente en su nombre, pues tiene ‘tocayas’ en ciudades como Santiago de Compostela, Burgos, Toledo, Ciudad Real o Jaén, pero sí en otros rasgos que le hacen ser diferente a todas las demás. Si nos centramos en el templo hispalense, hablamos de la puerta más antigua y la única que perteneció a la vieja mezquita almohade. Fue construida a finales del siglo XII bajo el mandato del califa Abu Yusuf y ha llegado a nuestros tiempos en buenas condiciones, si bien las distintas remodelaciones han cambiado parte de su fisonomía.

Lejos de caer en el olvido, la Base Aérea de Morón de la Frontera ha ido adquiriendo relevancia para Estados Unidos con el paso del tiempo y nada hace indicar que esa tendencia vaya a cambiar. Buena prueba de ello es que hace escasos años los norteamericanos implantaron en dicha base una fuerza de reacción rápida para hacer frente a cualquier contingencia que pudiera surgir en África. Con todo, su ubicación estratégica no sólo permite desplegar tropas con suma rapidez al continente negro, sino también a cualquier parte del mundo, tal y como ha quedado corroborado a lo largo de la historia.

Lejos de caer en el olvido, la Base Aérea de Morón de la Frontera ha ido adquiriendo relevancia para Estados Unidos con el paso del tiempo y nada hace indicar que esa tendencia vaya a cambiar. Buena prueba de ello es que hace escasos años los norteamericanos implantaron en dicha base una fuerza de reacción rápida para hacer frente a cualquier contingencia que pudiera surgir en África. Con todo, su ubicación estratégica no sólo permite desplegar tropas con suma rapidez al continente negro, sino también a cualquier parte del mundo, tal y como ha quedado corroborado a lo largo de la historia.