Que una estación de trenes termine convirtiéndose en un centro comercial no es algo frecuente, pero tampoco inaudito, pues en Sevilla tenemos un buen ejemplo. Nos referimos, cómo no, a la antigua Estación de Plaza de Armas, que era conocida popularmente como ‘Estación de Córdoba’. El proyecto, que fue diseñado por el ingeniero portugués José Santos Silva, ejecutado por el español Nicolás Suárez Albizu y promovido por la compañía ferroviaria ‘Madrid Zaragoza Alicante’ (MZA), mejoró sensiblemente las comunicaciones de Sevilla y gozó de una larga vida. Buena prueba de ello es que sus instalaciones estuvieron operativas desde el 18 de marzo de 1901 hasta el 29 de septiembre de 1990, es decir, durante nada más y nada menos que 89 años.

Que una estación de trenes termine convirtiéndose en un centro comercial no es algo frecuente, pero tampoco inaudito, pues en Sevilla tenemos un buen ejemplo. Nos referimos, cómo no, a la antigua Estación de Plaza de Armas, que era conocida popularmente como ‘Estación de Córdoba’. El proyecto, que fue diseñado por el ingeniero portugués José Santos Silva, ejecutado por el español Nicolás Suárez Albizu y promovido por la compañía ferroviaria ‘Madrid Zaragoza Alicante’ (MZA), mejoró sensiblemente las comunicaciones de Sevilla y gozó de una larga vida. Buena prueba de ello es que sus instalaciones estuvieron operativas desde el 18 de marzo de 1901 hasta el 29 de septiembre de 1990, es decir, durante nada más y nada menos que 89 años.

Vivió su mayor momento de gloria en 1929, cuando se erigió en la gran puerta de entrada para los incontables turistas que visitaron la Exposición Iberoamericana, entre ellos, el rey Alfonso XIII, mientras que sus peores episodios coincidieron con la Guerra Civil. Eso sí, una vez concluida la contienda, recobró la normalidad de la mano de Renfe, que acababa de fundarse como compañía estatal y también se había hecho cargo de la Estación de San Bernardo (también conocida como Estación de Cádiz). Los trenes que tenían trayectos directos operaban en Plaza de Armas, mientras que los que hacían transbordo en la capital hispalense se detenían en San Bernardo.

Al margen de su funcionalidad, cabe reseñar que la Estación de Plaza de Armas también ha brillado siempre por su estética gracias a sus rasgos neomudéjares, inspirados en la Mezquita de Tánger (los arcos) y también en La Alhambra (uno de de sus patios). La estructura se divide en tres partes: la zona central, que es la más amplia y está coronada por una bóveda de hierro y cristal, y los dos laterales, estando una de ellos cerrado con una vidriera y el otro abierto para el tránsito de trenes. No obstante, desde 1999 las personas no llegan a la estación a bordo de un tren, sino a pie y con otras intenciones, pues el centro comercial les ofrece tiendas de todo tipo, restaurantes, y salas de cine. La oferta es variada y la ubicación, privilegiada.

Juan Carlos I de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Rey de España hasta que el Príncipe le suceda formalmente el próximo 18 de junio, no nació en Sevilla sino en Roma (5 de enero de 1938), pero siempre mantuvo un estrecho vínculo con la capital hispalense. Le venía por vía materna, pues María de las Mercedes de Borbón se crió en nuestra ciudad y una parte de su corazón nunca se fue de aquí. De hecho, cuando la Familia Real se exilió en Estoril (Portugal), bautizó su residencia con el nombre de ‘Villa Giralda’. Además, era bética confesa y socia de honor del club heliopolitano. Casualidades de la vida, quiso el destino que la primera Copa del Rey que entregó su hijo como monarca fuera a parar a las vitrinas del Benito Villamarín (1977).

Juan Carlos I de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Rey de España hasta que el Príncipe le suceda formalmente el próximo 18 de junio, no nació en Sevilla sino en Roma (5 de enero de 1938), pero siempre mantuvo un estrecho vínculo con la capital hispalense. Le venía por vía materna, pues María de las Mercedes de Borbón se crió en nuestra ciudad y una parte de su corazón nunca se fue de aquí. De hecho, cuando la Familia Real se exilió en Estoril (Portugal), bautizó su residencia con el nombre de ‘Villa Giralda’. Además, era bética confesa y socia de honor del club heliopolitano. Casualidades de la vida, quiso el destino que la primera Copa del Rey que entregó su hijo como monarca fuera a parar a las vitrinas del Benito Villamarín (1977).

El hijo de un albañil y de una vendedora de mercado puede llegar a ser el Presidente del Gobierno de un país. Incluso habiendo nacido en España y en una fecha tan lejana como 1883. Lo demostró Diego Martínez Barrio, un sevillano de pura cepa al que la vida no se lo puso fácil. No en vano, a los once años perdió a su madre y se vio obligado a trabajar, primero como aprendiz de panadero y luego como tipógrafo en una imprenta, de donde absorbió su interés por la lectura. “Mi infancia no conoció otras alegrías que las inevitables de la edad, entreveradas con escaseces que, después de la muerte de mi madre, se convirtieron en miserias”, escribió en sus memorias.

El hijo de un albañil y de una vendedora de mercado puede llegar a ser el Presidente del Gobierno de un país. Incluso habiendo nacido en España y en una fecha tan lejana como 1883. Lo demostró Diego Martínez Barrio, un sevillano de pura cepa al que la vida no se lo puso fácil. No en vano, a los once años perdió a su madre y se vio obligado a trabajar, primero como aprendiz de panadero y luego como tipógrafo en una imprenta, de donde absorbió su interés por la lectura. “Mi infancia no conoció otras alegrías que las inevitables de la edad, entreveradas con escaseces que, después de la muerte de mi madre, se convirtieron en miserias”, escribió en sus memorias.

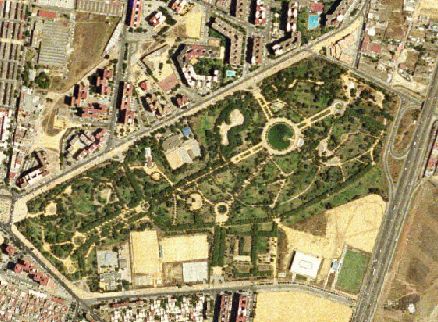

En su origen más remoto, es decir, en los tiempos que precedieron y siguieron a la Exposición Iberoamericana de 1929, Amate fue algo parecido a un asentamiento chabolista situado a las afueras de la ciudad. Llegó a congregar a unas 3.000 chozas de pequeñas dimensiones que habían sido construidas con materiales de bajo coste en desordenadas calles rotuladas con números, de ahí que la zona acuñara coloquialmente el nombre de ‘Los Estados Unidos de Amate’. El Ayuntamiento no tomó verdadera conciencia de su infrahumana situación hasta principios de los años cuarenta, cuando ordenó la demolición de los tugurios y la edificación de nuevas viviendas dignas.

En su origen más remoto, es decir, en los tiempos que precedieron y siguieron a la Exposición Iberoamericana de 1929, Amate fue algo parecido a un asentamiento chabolista situado a las afueras de la ciudad. Llegó a congregar a unas 3.000 chozas de pequeñas dimensiones que habían sido construidas con materiales de bajo coste en desordenadas calles rotuladas con números, de ahí que la zona acuñara coloquialmente el nombre de ‘Los Estados Unidos de Amate’. El Ayuntamiento no tomó verdadera conciencia de su infrahumana situación hasta principios de los años cuarenta, cuando ordenó la demolición de los tugurios y la edificación de nuevas viviendas dignas.

La Feria de Abril es sinónimo de alegría y cada vez que pensamos en ella siempre se nos vienen a la mente gratos recuerdos, ya sean cercanos o lejanos en el tiempo. No obstante, en contadísimas ocasiones también ha sido escenario de tragedias y una de las más sonadas ocurrió hace justamente cincuenta años. Para más señas, la edición de 1964 siempre será catalogada como la de ‘chamuscá’ por el incendio que se produjo en el Real. Todo ocurrió el primer día, a eso de la una de la tarde, cuando un chispazo prendió fuego a la caseta de los Lasso.

La Feria de Abril es sinónimo de alegría y cada vez que pensamos en ella siempre se nos vienen a la mente gratos recuerdos, ya sean cercanos o lejanos en el tiempo. No obstante, en contadísimas ocasiones también ha sido escenario de tragedias y una de las más sonadas ocurrió hace justamente cincuenta años. Para más señas, la edición de 1964 siempre será catalogada como la de ‘chamuscá’ por el incendio que se produjo en el Real. Todo ocurrió el primer día, a eso de la una de la tarde, cuando un chispazo prendió fuego a la caseta de los Lasso.

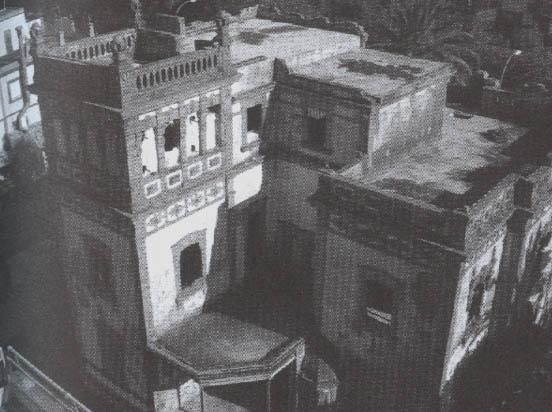

La actual sede del Distrito Nervión fue en su día una mansión encantada. Eso es, al menos, lo que dice la leyenda sobre el edificio situado en pleno corazón de la Avenida de la Cruz del Campo, que fue construido originariamente en 1919 por los discípulos del célebre arquitecto Aníbal González para el Organismo de Investigaciones Agraria. Visto desde fuera desprendía un aroma clásico y llamaba la atención por sus vistosos azulejos, aunque con el tiempo dejó de asombrar para infundir terror. No en vano, en 1956 fue adquirido por el doctor Guija, quien decidió abrir una misteriosa institución psiquiátrica en sus dependencias.

La actual sede del Distrito Nervión fue en su día una mansión encantada. Eso es, al menos, lo que dice la leyenda sobre el edificio situado en pleno corazón de la Avenida de la Cruz del Campo, que fue construido originariamente en 1919 por los discípulos del célebre arquitecto Aníbal González para el Organismo de Investigaciones Agraria. Visto desde fuera desprendía un aroma clásico y llamaba la atención por sus vistosos azulejos, aunque con el tiempo dejó de asombrar para infundir terror. No en vano, en 1956 fue adquirido por el doctor Guija, quien decidió abrir una misteriosa institución psiquiátrica en sus dependencias.

Una vez culminada la Reconquista (1492), los Reyes Católicos quisieron reorganizar todo lo relacionado con la acuñación de monedas y decidieron que sólo siete cecas de las que operaban en España prosiguieran su actividad. Una de las elegidas fue la Casa de la Moneda de Sevilla, que cambió su ubicación para estar más cerca del Guadalquivir, y por tanto, de lo que llegaba de las Indias. Así las cosas, las nuevas dependencias se levantaron concretamente en las huertas de las Atarazanas, entre la Torre del Oro y la Torre de la Plata, trayecto que era recorrido a diario por los mercaderes más acaudalados.

Una vez culminada la Reconquista (1492), los Reyes Católicos quisieron reorganizar todo lo relacionado con la acuñación de monedas y decidieron que sólo siete cecas de las que operaban en España prosiguieran su actividad. Una de las elegidas fue la Casa de la Moneda de Sevilla, que cambió su ubicación para estar más cerca del Guadalquivir, y por tanto, de lo que llegaba de las Indias. Así las cosas, las nuevas dependencias se levantaron concretamente en las huertas de las Atarazanas, entre la Torre del Oro y la Torre de la Plata, trayecto que era recorrido a diario por los mercaderes más acaudalados.

El paso de misterio de la Hermandad de la Exaltación es uno de los más sobrecogedores de la Semana Santa de Sevilla. No en vano, representa el momento en el que Jesucristo, clavado ya en la cruz, es levantado y fijado al suelo por cuatro verdugos para su escarnio público. Asimismo, aparecen en la escena el Buen Ladrón y el Mal Ladrón (que correrían la misma suerte instantes después), así como dos centuriones montados a caballo que supervisan toda la ejecución. Pero la iconografía no termina ahí, ya que en cada esquina del canasto surge un ángel mancebo (adulto). En el pasado contenía más figuras incluso, tales como el hombre que portaba una escalera, el que hacía sonar la trompeta para convocar al pueblo y el que vociferaba la sentencia.

El paso de misterio de la Hermandad de la Exaltación es uno de los más sobrecogedores de la Semana Santa de Sevilla. No en vano, representa el momento en el que Jesucristo, clavado ya en la cruz, es levantado y fijado al suelo por cuatro verdugos para su escarnio público. Asimismo, aparecen en la escena el Buen Ladrón y el Mal Ladrón (que correrían la misma suerte instantes después), así como dos centuriones montados a caballo que supervisan toda la ejecución. Pero la iconografía no termina ahí, ya que en cada esquina del canasto surge un ángel mancebo (adulto). En el pasado contenía más figuras incluso, tales como el hombre que portaba una escalera, el que hacía sonar la trompeta para convocar al pueblo y el que vociferaba la sentencia.