Al igual que en muchos otros puntos de España y Europa, en Sevilla convivieron pacíficamente cristianos, musulmanes y judíos durante un buen tiempo. Eso no quiere decir que estuvieran hermanados y celebraran fiestas comunes. De hecho, había mucha desconfianza entre ellos, pero también respeto. Sin embargo, esa fría armonía se terminó rompiendo en todas las ciudades y hay una leyenda, la de la ‘Susona’, que ilustra lo sucedido concretamente en la nuestra. Corría el siglo XI cuando una importante colonia hebrea procedente de Córdoba se instaló en Sevilla, primero en el actual barrio de San Lorenzo y posteriormente en el de Santa Cruz. Poco a poco fueron ganando notoriedad gracias a sus prósperos negocios, entre ellos, el de la usura, y esto provocó el recelo de los cristianos, que iniciaron una campaña popular para desacreditarlos ante sus clientes.

Los judíos se sentían fuertes y por ello, en lugar de simplemente resistir, contraatacaron. En 1481 organizaron un complot para hacerse con el control de la ciudad. El cabecilla, el banquero Diego Susón, organizó una reunión clandestina en su propia casa e invitó a los líderes moriscos para que se unieran a la causa. Pero tras conseguir el consenso y trazar los planes del golpe, que consistía en asesinar a los altos cargos de sus enemigos, se encontró con un problema inesperado. Su hija Susana, considerada como la más bella del lugar, se enteró de la conspiración y, temiendo por la vida su amante, un caballero cristiano, corrió a contárselo. Su revelación llegó a oídos del asistente de la ciudad, don Diego de Merlo, quien ordenó detener y ahorcar a todos los que habían ideado la sublevación. Sus cuerpos inertes permanecieron colgados durante más de un año en Tablada.

Según la Real Academia Española (RAE), una leyenda es una ‘

relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos’. Pues bien, lo que acabamos de relatar no es una leyenda. Los hechos, que se transmitieron de generación en generación entre los habitantes de la zona, llegaron a nuestros tiempos con todo lujo de detalles y gracias a las investigaciones de los historiadores, se pudieron contrastar. Lo único que no está

documentado es lo que ocurrió justo después. Existen dos versiones. La primera afirma que la ‘Susona’ fue repudiada por cristianos y judíos y se recluyó en un convento. La segunda, mucho más macabra, asegura que la misma protagonista tuvo dos hijos de un obispo, pero terminó siendo abandonada por éste. Y al morir ella, dejó una nota en su testamento que decía lo siguiente: “

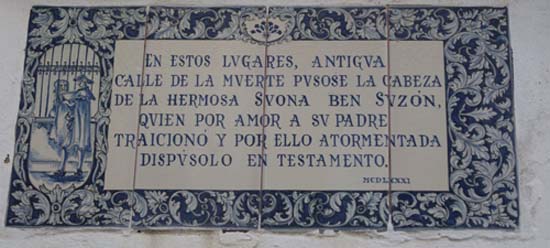

Y para que sirva de ejemplo a los jóvenes en testimonio de mi desdicha, mando que cuando haya muerto separen mi cabeza de mi cuerpo y la pongan sujeta en un clavo sobre la puerta de mi casa, y quede allí para siempre jamás”.

Se respetó su voluntad y hasta bien entrado el siglo XVII su cabeza permaneció en la ‘Calle de la muerte’. Posteriormente, los restos fueron retirados, en su lugar se colocó un azulejo que aún se conserva y la calle pasó a tener la denominación actual: ‘Susona’.

comprobar quién hacía más canalladas, se batía en más duelos y encandilaba a más doncellas en el plazo de un año. 365 días después, se reúnen en una hostería para comparar sus andanzas y Don Juan se declara vencedor, aunque vuelven a desafiarle con una última prueba: galantear a una novicia (Doña Inés). El caballero no solo recoge gustosamente el guante, sino que añade que conquistará también a la amada de su compañero. Así, acto a acto, Don Juan va consiguiendo todo lo que se propone, pero a costa de vender su alma al diablo. Por ello, poco antes de cerrarse el telón, se enfrenta a sus propios fantasmas y cuestiona todo lo que ha hecho por vanidad.

comprobar quién hacía más canalladas, se batía en más duelos y encandilaba a más doncellas en el plazo de un año. 365 días después, se reúnen en una hostería para comparar sus andanzas y Don Juan se declara vencedor, aunque vuelven a desafiarle con una última prueba: galantear a una novicia (Doña Inés). El caballero no solo recoge gustosamente el guante, sino que añade que conquistará también a la amada de su compañero. Así, acto a acto, Don Juan va consiguiendo todo lo que se propone, pero a costa de vender su alma al diablo. Por ello, poco antes de cerrarse el telón, se enfrenta a sus propios fantasmas y cuestiona todo lo que ha hecho por vanidad. comprobar quién hacía más canalladas, se batía en más duelos y encandilaba a más doncellas en el plazo de un año. 365 días después, se reúnen en una hostería para comparar sus andanzas y Don Juan se declara vencedor, aunque vuelven a desafiarle con una última prueba: galantear a una novicia (Doña Inés). El caballero no solo recoge gustosamente el guante, sino que añade que conquistará también a la amada de su compañero. Así, acto a acto, Don Juan va consiguiendo todo lo que se propone, pero a costa de vender su alma al diablo. Por ello, poco antes de cerrarse el telón, se enfrenta a sus propios fantasmas y cuestiona todo lo que ha hecho por vanidad.

comprobar quién hacía más canalladas, se batía en más duelos y encandilaba a más doncellas en el plazo de un año. 365 días después, se reúnen en una hostería para comparar sus andanzas y Don Juan se declara vencedor, aunque vuelven a desafiarle con una última prueba: galantear a una novicia (Doña Inés). El caballero no solo recoge gustosamente el guante, sino que añade que conquistará también a la amada de su compañero. Así, acto a acto, Don Juan va consiguiendo todo lo que se propone, pero a costa de vender su alma al diablo. Por ello, poco antes de cerrarse el telón, se enfrenta a sus propios fantasmas y cuestiona todo lo que ha hecho por vanidad.

coloquialmente como ‘La Gorda’, está ubicada en el centro y ha sufrido los estragos del paso del tiempo. En esencia, la historia del castillo es la historia de Morón, y tiene como punto de inflexión el 22 de julio de 1240, día en el que las tropas de Fernando III tomaron el municipio. Existe una bella leyenda que ilustra la conquista y está protagonizada por un animal. Concretamente, por el caballo del adalid musulmán, que al ver caer a su amo en el campo de batalla, decidió regresar al castillo. Los súbditos árabes, al reconocerle, abrieron las puertas, y los cristianos aprovecharon el momento para entrar y romper las defensas.

coloquialmente como ‘La Gorda’, está ubicada en el centro y ha sufrido los estragos del paso del tiempo. En esencia, la historia del castillo es la historia de Morón, y tiene como punto de inflexión el 22 de julio de 1240, día en el que las tropas de Fernando III tomaron el municipio. Existe una bella leyenda que ilustra la conquista y está protagonizada por un animal. Concretamente, por el caballo del adalid musulmán, que al ver caer a su amo en el campo de batalla, decidió regresar al castillo. Los súbditos árabes, al reconocerle, abrieron las puertas, y los cristianos aprovecharon el momento para entrar y romper las defensas.

Según cuenta la leyenda, con la llegada del invierno se hacía muy difícil atrapar a los animales en las proximidades del río, por lo que Don Fadrique ordenó construir una torre para que hiciera las veces de pabellón de caza… y de nido de amor. El edificio generó muchas suspicacias desde el primer momento, pero el Infante se defendió argumentando que iba a servir para repeler los hipotéticos ataques de los musulmanes, algo incoherente teniendo en cuenta que se había levantado ‘intramuros’. La relación entre los dos jóvenes era ‘vox populi’ y no fue bien acogida ni en la nobleza ni en el pueblo llano. Tanto es así que, con motivo de la celebración de su onomástica, Juana envió 200 invitaciones y nadie acudió al banquete. La situación se volvió insostenible y la reina se vio obligada a partir hacia Francia con sus hijos en una falúa, mientras que Don Fadrique fue ajusticiado en Burgos por orden de su hermano, Alfonso X de Castilla, tras haber ofendido el decoro real.

Según cuenta la leyenda, con la llegada del invierno se hacía muy difícil atrapar a los animales en las proximidades del río, por lo que Don Fadrique ordenó construir una torre para que hiciera las veces de pabellón de caza… y de nido de amor. El edificio generó muchas suspicacias desde el primer momento, pero el Infante se defendió argumentando que iba a servir para repeler los hipotéticos ataques de los musulmanes, algo incoherente teniendo en cuenta que se había levantado ‘intramuros’. La relación entre los dos jóvenes era ‘vox populi’ y no fue bien acogida ni en la nobleza ni en el pueblo llano. Tanto es así que, con motivo de la celebración de su onomástica, Juana envió 200 invitaciones y nadie acudió al banquete. La situación se volvió insostenible y la reina se vio obligada a partir hacia Francia con sus hijos en una falúa, mientras que Don Fadrique fue ajusticiado en Burgos por orden de su hermano, Alfonso X de Castilla, tras haber ofendido el decoro real.

La de nuestra ciudad descansa en la avenida que lleva su mismo nombre y está ubicada justamente entre la antigua Fábrica de Tabacos y los Jardines del Prado de San Sebastián. Fue fabricada en bronce y donada por la escultora estadounidense Anna Huntington con motivo de la celebración de la Exposición Universal de 1929. Aquí se le conoce coloquialmente como ‘El Caballo’ y en una de las partes de su pedestal se puede leer una cita del historiador musulmán Ben Bassam que dice así: “El Campeador, firme calamidad para el Islam, fue por la viril firmeza de su carácter y por su heroica energía uno de los grandes milagros del creador”.

La de nuestra ciudad descansa en la avenida que lleva su mismo nombre y está ubicada justamente entre la antigua Fábrica de Tabacos y los Jardines del Prado de San Sebastián. Fue fabricada en bronce y donada por la escultora estadounidense Anna Huntington con motivo de la celebración de la Exposición Universal de 1929. Aquí se le conoce coloquialmente como ‘El Caballo’ y en una de las partes de su pedestal se puede leer una cita del historiador musulmán Ben Bassam que dice así: “El Campeador, firme calamidad para el Islam, fue por la viril firmeza de su carácter y por su heroica energía uno de los grandes milagros del creador”.

nacido en Itálica, tal y como recordamos en un artículo anterior. No obstante, el despegue definitivo de Triana como sector importante de la ciudad no llegaría hasta la época musulmana, cuando era conocida como ‘Atrayana’ o ‘Athriana’. El motivo no fue otro que la construcción del edificio que hoy conocemos como Castillo de San Jorge, situado en una posición estratégica, y posteriormente, el levantamiento del puente de barcas, que permitió una conexión fluida entre el arrabal y el centro. Una vez que el trabajo más arduo ya estaba hecho, la ciudad pasó a manos cristianas.

nacido en Itálica, tal y como recordamos en un artículo anterior. No obstante, el despegue definitivo de Triana como sector importante de la ciudad no llegaría hasta la época musulmana, cuando era conocida como ‘Atrayana’ o ‘Athriana’. El motivo no fue otro que la construcción del edificio que hoy conocemos como Castillo de San Jorge, situado en una posición estratégica, y posteriormente, el levantamiento del puente de barcas, que permitió una conexión fluida entre el arrabal y el centro. Una vez que el trabajo más arduo ya estaba hecho, la ciudad pasó a manos cristianas.

documentado es lo que ocurrió justo después. Existen dos versiones. La primera afirma que la ‘Susona’ fue repudiada por cristianos y judíos y se recluyó en un convento. La segunda, mucho más macabra, asegura que la misma protagonista tuvo dos hijos de un obispo, pero terminó siendo abandonada por éste. Y al morir ella, dejó una nota en su testamento que decía lo siguiente: “Y para que sirva de ejemplo a los jóvenes en testimonio de mi desdicha, mando que cuando haya muerto separen mi cabeza de mi cuerpo y la pongan sujeta en un clavo sobre la puerta de mi casa, y quede allí para siempre jamás”.

documentado es lo que ocurrió justo después. Existen dos versiones. La primera afirma que la ‘Susona’ fue repudiada por cristianos y judíos y se recluyó en un convento. La segunda, mucho más macabra, asegura que la misma protagonista tuvo dos hijos de un obispo, pero terminó siendo abandonada por éste. Y al morir ella, dejó una nota en su testamento que decía lo siguiente: “Y para que sirva de ejemplo a los jóvenes en testimonio de mi desdicha, mando que cuando haya muerto separen mi cabeza de mi cuerpo y la pongan sujeta en un clavo sobre la puerta de mi casa, y quede allí para siempre jamás”.

compradores, se topaban con todo tipo de malhechores que les robaban o les estafaban con hábiles trucos. Era por tanto, un lugar concurrido y a veces peligroso. Dado el momento histórico, cargado de beligerancia, uno de los productos más demandados eran las espadas y por eso la calle acuñó el nombre de Espaderos en la época gremial. Sin embargo, esta denominación no tuvo demasiado recorrido y dio paso al de Sierpes gracias a un rumor que corrió como la pólvora.

compradores, se topaban con todo tipo de malhechores que les robaban o les estafaban con hábiles trucos. Era por tanto, un lugar concurrido y a veces peligroso. Dado el momento histórico, cargado de beligerancia, uno de los productos más demandados eran las espadas y por eso la calle acuñó el nombre de Espaderos en la época gremial. Sin embargo, esta denominación no tuvo demasiado recorrido y dio paso al de Sierpes gracias a un rumor que corrió como la pólvora.

La capilla de San Onofre data del siglo XVI, fundada por la Hermandad de las Ánimas de San Onofre con la finalidad de celebrar misas por las ánimas del purgatorio.Esta Hermandad siempre ha sido propietaria de la misma.La capilla es pequeña y presenta arquitectura barroca, constituyendo junto con el arco del Ayuntamiento los únicos restos que quedan del convento Casa Grande de San Francisco, antiguo edificio que ocupaba toda la plaza y parte de sus inmediaciones. Su derribo en 1840 afectó a las dependencias de la capilla de San Onofre. Esta capilla es poco conocida, ya que su fachada presenta un aspecto primitivo y pasa desapercibida entre las otras fachadas de los edificios de la plaza. Se encuentra localizada contigua al edificio de la Telefónica.

La capilla de San Onofre data del siglo XVI, fundada por la Hermandad de las Ánimas de San Onofre con la finalidad de celebrar misas por las ánimas del purgatorio.Esta Hermandad siempre ha sido propietaria de la misma.La capilla es pequeña y presenta arquitectura barroca, constituyendo junto con el arco del Ayuntamiento los únicos restos que quedan del convento Casa Grande de San Francisco, antiguo edificio que ocupaba toda la plaza y parte de sus inmediaciones. Su derribo en 1840 afectó a las dependencias de la capilla de San Onofre. Esta capilla es poco conocida, ya que su fachada presenta un aspecto primitivo y pasa desapercibida entre las otras fachadas de los edificios de la plaza. Se encuentra localizada contigua al edificio de la Telefónica.

Esta Virgen con el Niño, es realizada por Murillo para el retablo del Convento de los Capuchinos de Sevilla.Según la leyenda un hermano lego del convento se dió cuenta un día de que faltaba una servilleta y Murillo se la devolvió con la imagen de la Virgen con el Niño pintada, otra versión nos cuenta cómo la pintó en agradecimiento a la Orden que tan bien le había acogido el tiempo que permaneció trabajando en el convento. La leyenda forjada durante el Romanticismo ha dado nombre al cuadro desde el S. XIX, cuando los cuadros de Murillo se encontraban altamente valorados. Pero la obra fue pintada en realidad sobre lienzo.La forma de presentarnos a la Virgen con el Niño, es cercana e intimista. Siguiendo los pasos de la Contrarreforma, los santos, han bajado del Cielo a la Tierra. Sevilla atravesaba durante el S. XVII una crisis económica profunda, la pobreza y miseria se hacían patentes en las calles, donde mendigos y pilluelos buscaban sustento.

Esta Virgen con el Niño, es realizada por Murillo para el retablo del Convento de los Capuchinos de Sevilla.Según la leyenda un hermano lego del convento se dió cuenta un día de que faltaba una servilleta y Murillo se la devolvió con la imagen de la Virgen con el Niño pintada, otra versión nos cuenta cómo la pintó en agradecimiento a la Orden que tan bien le había acogido el tiempo que permaneció trabajando en el convento. La leyenda forjada durante el Romanticismo ha dado nombre al cuadro desde el S. XIX, cuando los cuadros de Murillo se encontraban altamente valorados. Pero la obra fue pintada en realidad sobre lienzo.La forma de presentarnos a la Virgen con el Niño, es cercana e intimista. Siguiendo los pasos de la Contrarreforma, los santos, han bajado del Cielo a la Tierra. Sevilla atravesaba durante el S. XVII una crisis económica profunda, la pobreza y miseria se hacían patentes en las calles, donde mendigos y pilluelos buscaban sustento.